今日は弥生美術館・竹久夢二美術館へ、上野動物園のほうから向かってみます。

暗闇坂は、暗くない

その名も「暗闇坂」なので、どんなに暗く急な坂道なのだろうと覚悟していたのですが、

明るくて坂の傾斜もそれほどきつくはありません。

途中、公衆トイレがあり、タクシーがたくさん止まっています。人通りも多くあります。

こんな名前がつくほどなので、昔はきっと、漆黒の暗さだったのでしょうね。

住宅街に溶けこんだ美術館

東大の門を通りすぎると、美術館が見えてきます。

そこまで大きな建物ではないので、気を抜くと通り過ぎてしまいそうなほど、住宅街に溶けこんでいます。

竹久夢二美術館です。

お隣には、弥生美術館があります。

カフェもよさげですね。今度行ってみたいです。

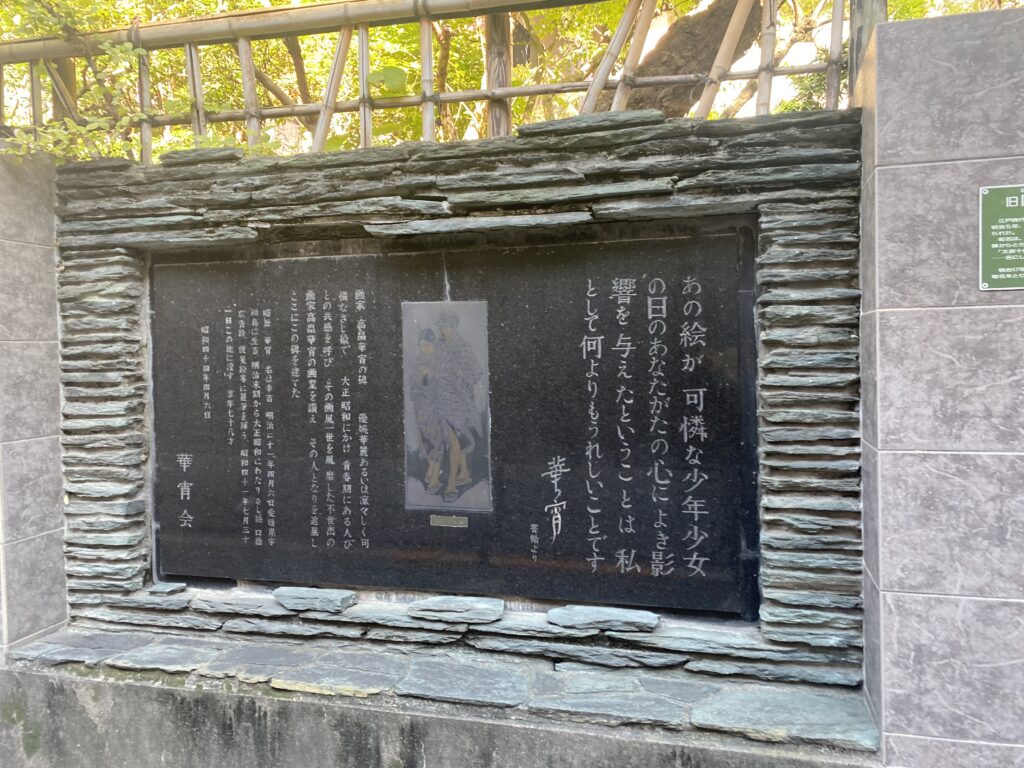

高畠華宵のコレクションが3000点も所蔵されているという、弥生美術館。

とても雰囲気のある玄関でした。