漱石終焉の地にある、漱石山房記念館のあたりに行ってみました。

お庭は無料でぐるりとできる

開館前でしたが、お庭など、外をぐるりと回ることができました。

とても立派な記念館です。

銅像がありました。しゅっとしてますね。

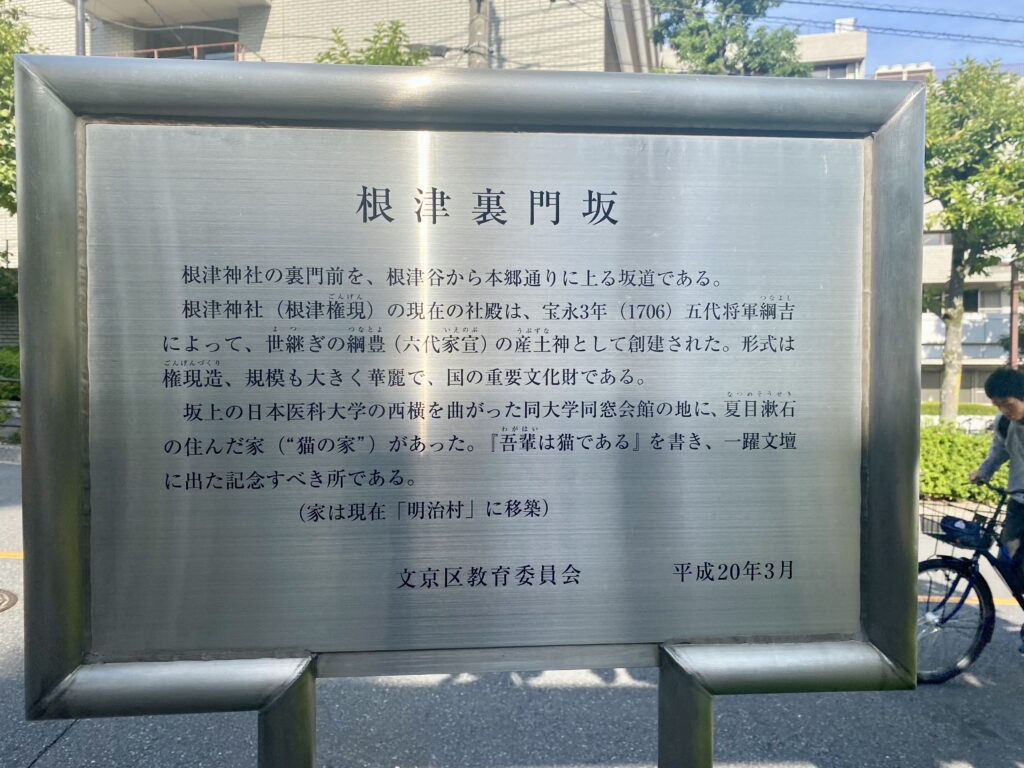

「漱石の散歩道」と題した、とてもわかりやすい地図がありました。

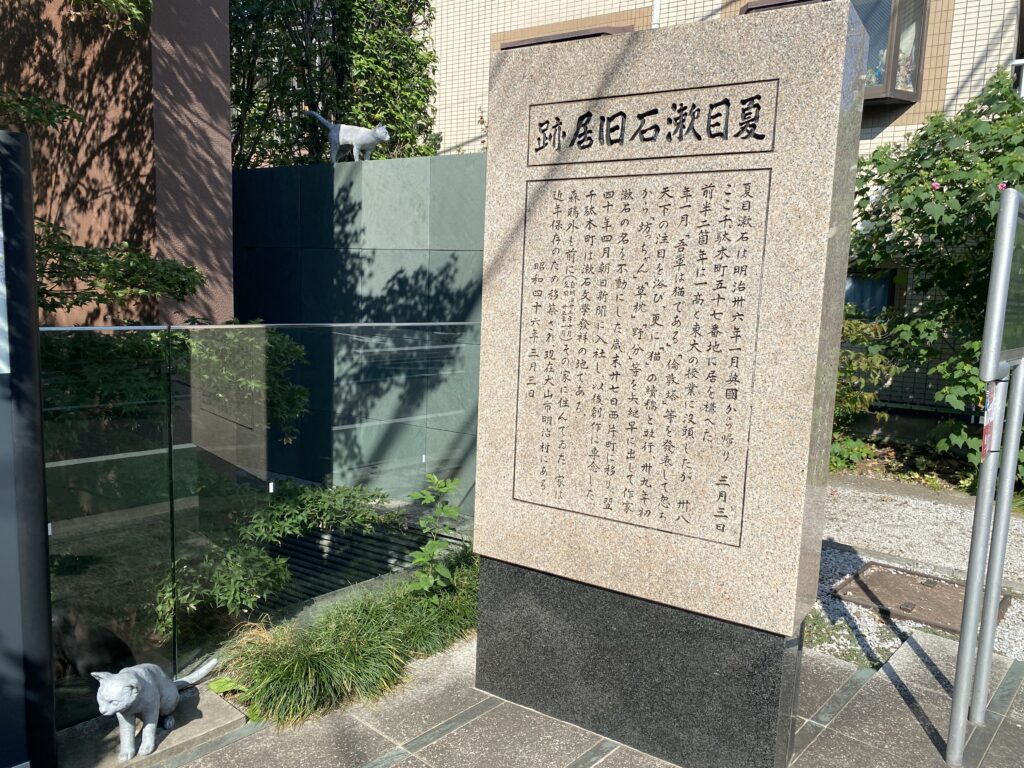

かの有名な猫の墓

猫の墓も見ることができました。

『吾輩は猫である』のモデルとなった、猫のお墓なのだそうです。

十三回忌に建てられましたが、空襲で焼けてしまい、そのあと、また再建したものなのだとか。

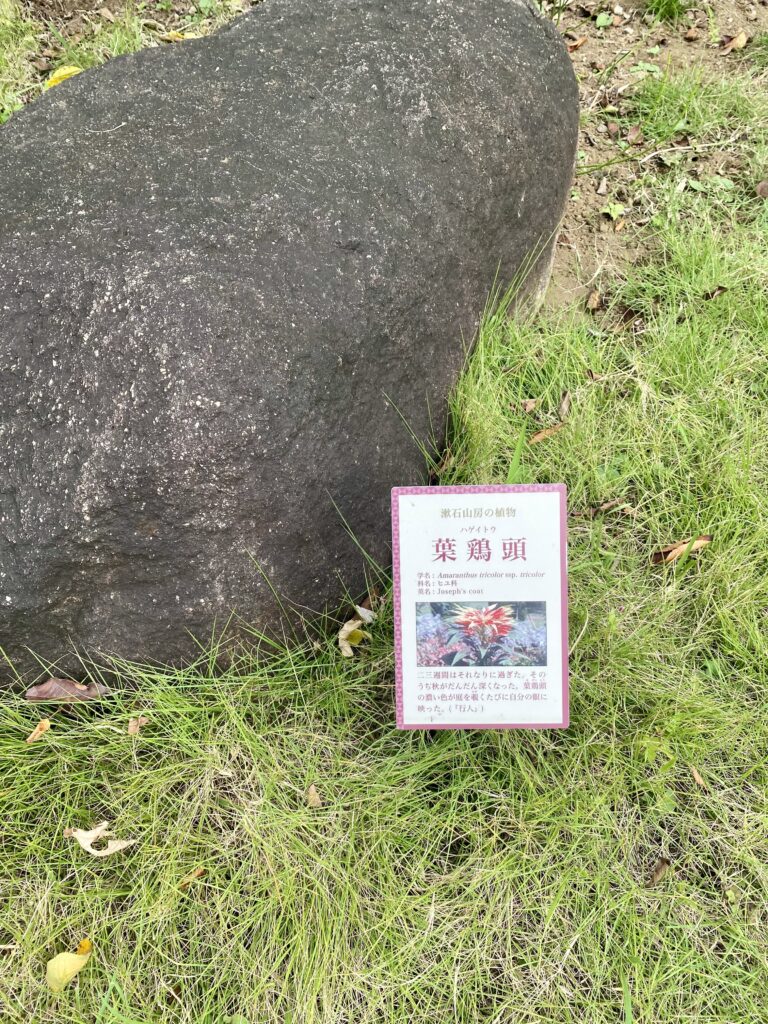

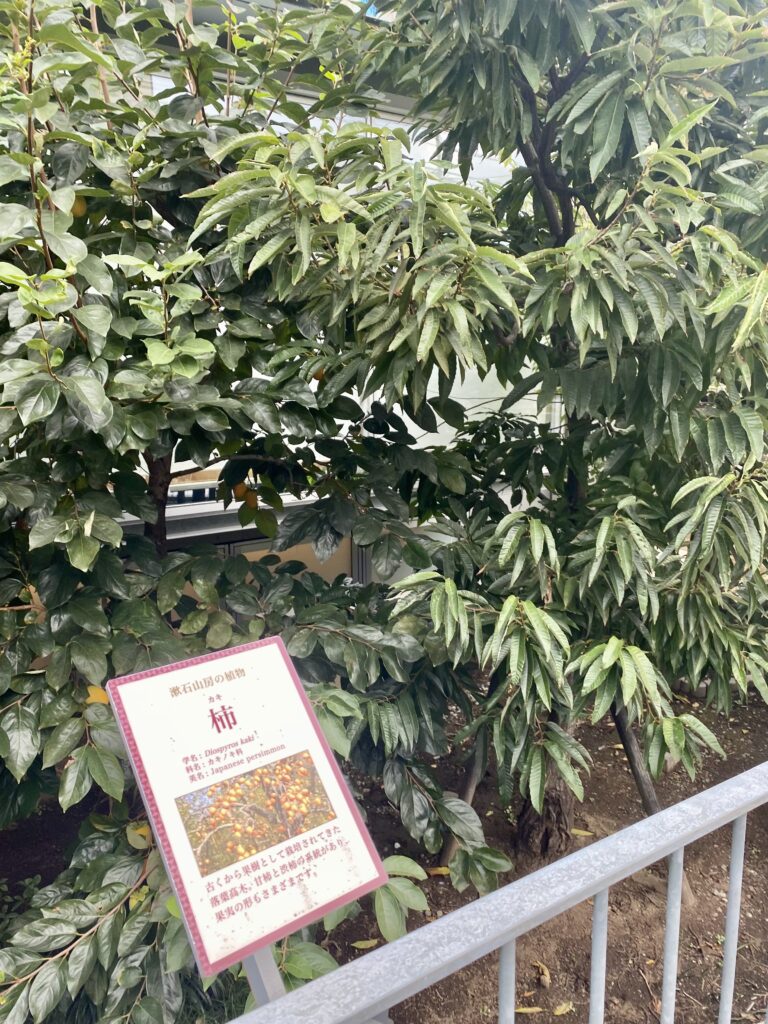

お庭には、漱石が育てていた植物が、実際に植えられていました。

その植物が登場する、小説の一節を紹介している看板もあり、とても趣深いです。

芭蕉が、とてもきれいでした。

ところ狭しと植えられていて、管理が大変そうですが、どれもとても元気に育っていました。

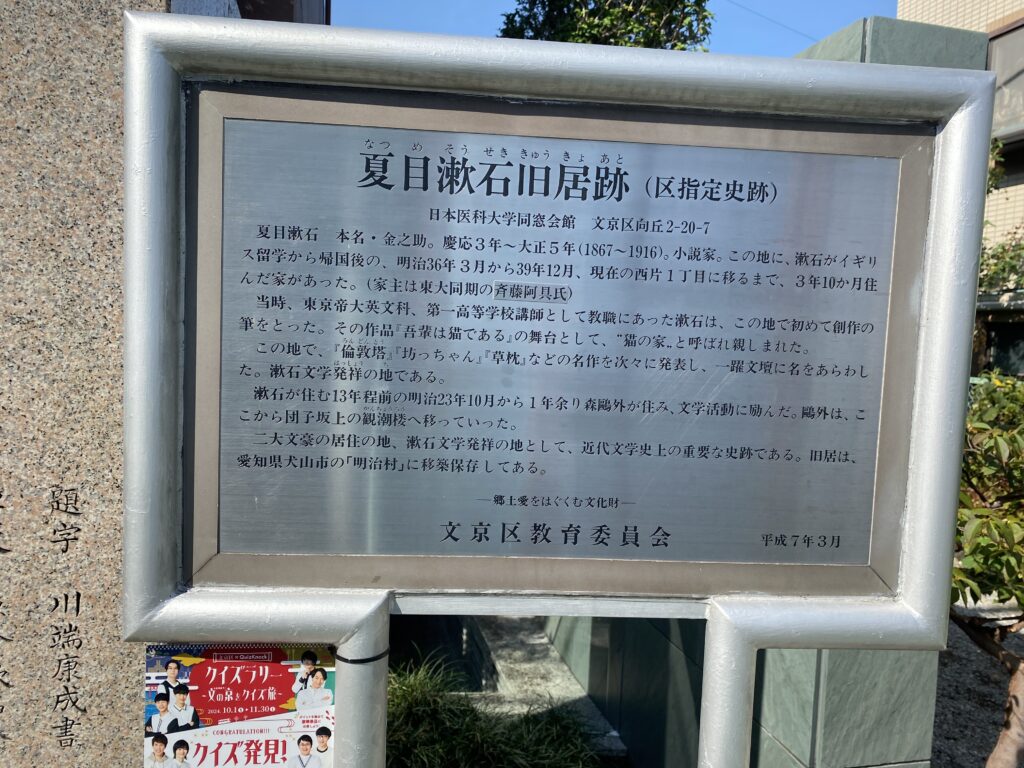

静かに佇んでいる記念館

路地裏の、とても閑静な住宅街のなかにありました。

この地で、最期を迎えた漱石。

生まれた場所ととても近かったことに、少し胸があつくなります。

今度は、開館時間に行って、記念館のなかに入ってみたいなと思いました。