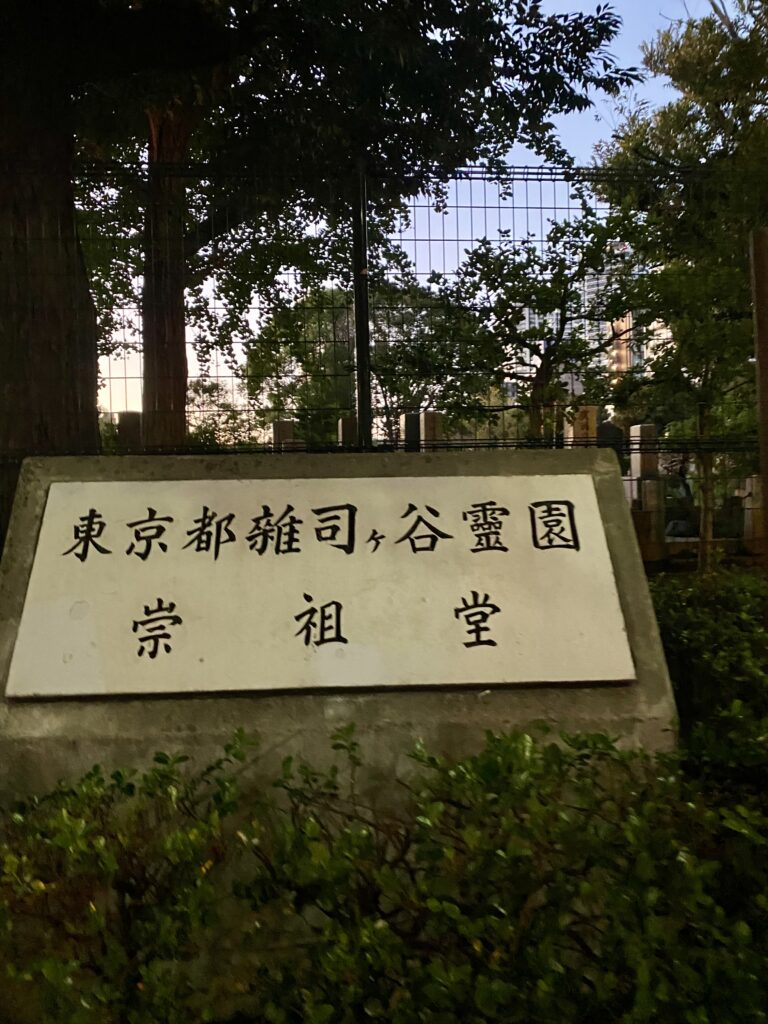

夏目漱石のお墓は、豊島区の雑司ヶ谷霊園のなかにあります。

東池袋四丁目や都電雑司ヶ谷あたりが最寄駅のようです。

墓地が広い

護国寺の裏手にも墓地があり、最初まちがってそちらに行ってしまいました。

日暮れのころに行ったので、なんとも言えない緊張感がありました。

猫がいたよ

実際は写真よりもうす暗く、墓石の文字もよく見えないくらいでした。

霊園内はとても広くて迷子になりそうですが、グーグルマップを頼りに、漱石のお墓を目指します。

猫がたくさんいました。4匹見ました。

どの猫もとても落ち着いていたので、ここを住処にしているようです。

お墓にはかなり近づいてきたと思うのですが、なかなかたどり着けません。

道が細く、暗いので、けっこうどきどきしました。

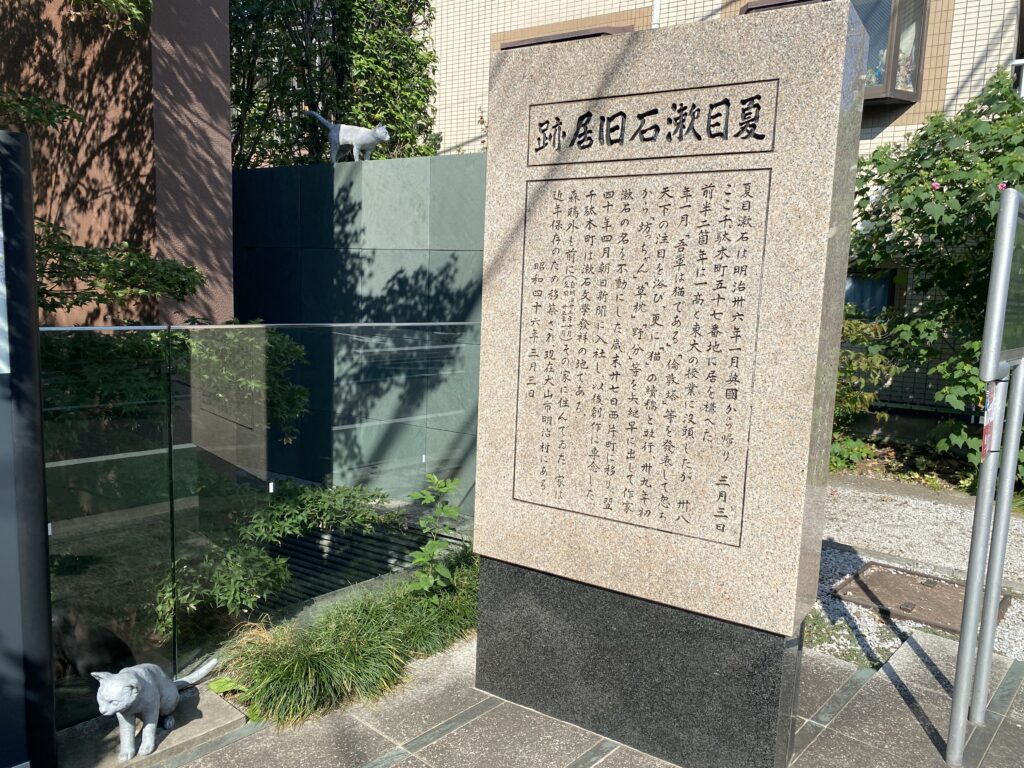

ひと目で分かる

ようやくありました。とても立派なお墓です。

お花が供えられています。ちょうどお参りをしている女性もいらっしゃいました。

霊園に入ってから人の姿を見ていなかったので、少しホッとしました。

左端に看板も立っています。

QRコードを読みこむと、漱石山房記念館の「漱石の生涯」のページに飛びました。

いちょう通りを通ればよかった

墓地内をくねくねと進んでようやくたどり着けましたが、結果的に、漱石のお墓はまあまあ大きな通り、いちょう通りのすぐ横にありました。帰りはその道で帰りました。最初からいちょう通りを行けばよかったと思いました。

でも、あの独特の雰囲気も味わえたし、猫にも会えたので、それはそれでよかったです。

何より、お墓の前で手を合わせることができて、とてもしあわせな時間でした。